本堂

江戸時代の本堂は明治維新に取り壊されています。現在の本堂は九州島原城主の宿泊所を本堂としたものです。 従って他のお寺と比べて間口が非常に長くなっています。一番奥は七万石藩主の間です。

瑞雲山・本光寺は、大永3年(1523年)深溝松平忠定が松平家の祈願所、菩提寺として建立しました。開山は希声英音大和尚、本尊・釈迦如来、脇侍は、地蔵菩薩(子授け・安産・子育て地蔵)・千手観音菩薩(願い事成就・災難除け・厄除け・みがわり観音)ともに霊験あらたかで、沢山の人々が現世利益を受け、救われた、霊仏・秘仏であります。

江戸時代の本堂は明治維新に取り壊されています。現在の本堂は九州島原城主の宿泊所を本堂としたものです。 従って他のお寺と比べて間口が非常に長くなっています。一番奥は七万石藩主の間です。

元禄15年(1702年)に建立されました。深溝松平六代忠房より19代忠諒まで、島原城主歴代の廟です。神殿石造墓前の小判石は家臣・領民のおまいりしている姿をあらわしている。規模荘厳ともに日本一

寛文12年(1672年)に建立されました。松平忠利(忍城主・西郡城主・吉田城主)の冠衣木像が安置されています。

寛文12年(1672年)に建立されました。参拝者の願いを聞きかなえるため、大きな耳がついています。亀のエリ首(ヘコミ)にサイ銭が入ると願いがかなえられ、万年幸せとなるといわれています。福知山城主忠房が領民のため10年がかりでつくられました。

本光寺で撮影、計測したデジタルコンテンツを公開します。

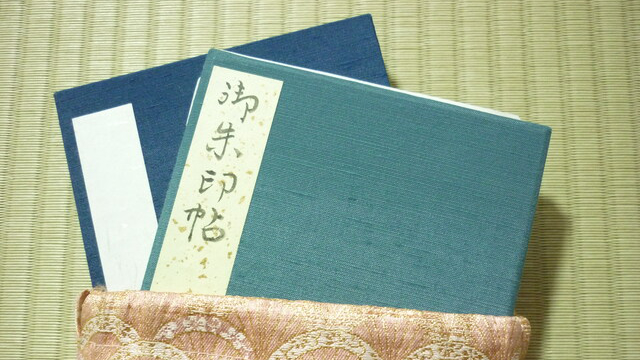

都合により本堂内拝観、御朱印に対応できない場合がございます